BO Test am 22. Mai 2024

BO-Teststoff für 22.5.2024: S. 196 - 249

Themen

- 196 - 204: Darstellung der Kommunikationsbeziehungen

- 205 - 216: Netzpläne

- 217 - 246: Sollkonzept:

- 218: Buisness Rules

- 224: Techniken zur Entwicklung eines Sollkonzepts

- 234: Auswahl u. Umsetzung eines Sollkonzepts

- 240: Einführung neuer Systeme

- 246: Kontrolle in der Organisation

196 - 204: Darstellung der Kommunikationsbeziehungen

Informationen zur Gestaltung von Kommunikationsbeziehungen:

- Kommunikationszweck: Instruktion, Information, Motivation

- Kommunikationsstruktur: Richtung, Stufen, Gebundenheit

- Kommunikationsform: schriftlich, mündlich, nonverbal

- Kommunikationskanal: Kommunikationsmittel Tipp: Buch anschauen um die Grafiken zu sehen. (S. 198)

Erhebungstechniken

- Beobachtung: Kommunikationsart, Häufigkeit, Dauer

- Messen u. Zählen: automatische Erfassung

- Dokumentenanalyse: Sender, Empfänger, Inhalt, Häufigkeit

Kommunikationstabelle: Wird verwendet um Schwachstellen wie zB. unangemessene Kommunikationsart, nicht aufwandgerechter Zeitaufwand, etc. zu erkennen.

205 - 216: Netzpläne

Dient der:

- Beschreibung

- Planung

- Steuerung

- Überwachung

Veranschaulichung von Prozessen

- Balkendiagramm: Darstellung von Vorgängen und deren Dauer

- Netzpläne: Darstellung von Vorgängen und deren Abhängigkeiten

- Flussdiagramm/Flowchart: festgelegte Abläufe (107 -> Flowchart diagram)

Netzplan:

__________beliebiger Eintrag___________

frühester Start | Code | frühestes Ende

______________Bezeichnung______________

spätester Start | Dauer | spätestes Ende

217 - 246: Sollkonzept

218: Buisness Rules

Buisness Rules:

- Geschäftsregeln:

- Grundsatz:

- Hinweis:

ECAA-Notation:

- E = Event -> ON

- C = Condition -> IF

- A = Action -> DO

- A = Action -> THEN Können auch zu ECA oder EA verkürzt werden.

Entscheidungstabellen

Ermöglichen die lückenlose Erfassung aller Regeln zu einem Ereignis.

- Vorteile: Übersichtlichkeit, Vollständigkeit, Konsistenz

- Nachteile: Komplexität nimmt rasch zu

224: Techniken zur Entwicklung eines Sollkonzepts

Ablauf der IST-Kritik

Problemerkennung: Abweichung von Soll und IST Problemdefinition: Ort, Zeit u. Umfang des Problems beschreiben Problembedeutung: Auswirkungen des Problems (Only big problems matter) Problemursachen: Für die Lösung des Problems brauch man dessen Ursache Prüfung u. Test: Überprüfung der Lösung

Inhalt der Ist-Kritik

- Gründsatzkritik:(Grundlagenanalyse):

- org. Maßnahme notwendig?

- Auswirkung bei Nichtbeachtung?

- Nicht erfüllte Aufgaben für die Zielerreichung?

- Verfahrenskritik: Sind die aktuellen Verfahren fehlerhaft oder unzweckmäßig?

- Umfang der Prüfung: Gesamtanalyse oder Teilanalyse

Techniken zur Entwicklung eines Sollkonzepts

- Konventionelle Technik: eigene Erfahrung, persönliche Information, Suche im Internet...

- Brainstorming: Ideenfindung in Gruppen für Spontane Einfälle. Wichtig: Kritiklosigkeit, Quantität vor Qualität, Kombination und Verbesserung von Ideen. Ablauf: Ideenfindung u. Ideen sortieren u. bewerten.

- Morphologische Analyse: alle möglichen Lösungen werden aufgelistet und bewertet. Bsp.: | Merkmal | Lösung 1 | Lösung 2 | Lösung 3 | |---------|----------|----------|----------| | Merkmal 1 | x | | | | Merkmal 2 | | x | | | Merkmal 3 | | | x |

- Mindmap: Unterstützt die Strukturierung von Gedanken und Visualisierung von Zusammenhängen. (Nachteil: rach zu unübersichtlich, nicht selbsterklärend)

234: Auswahl u. Umsetzung eines Sollkonzepts

Alternativenbewertung

Scoring-Methode:

- Kriterien festlegen

- Kriterien gewichten

- Gewichtete Kriterien berechnen

- Rangfolge

- Entscheidung

Von der Arbeitsanalyse zur Aufgabenanalyse

- Arbeitsanalyse: Teilaufgaben in kleinste Arbeitselemente zerlegen

- Arbeitssynthese: Arbeitselemente zu Teilaufgaben zusammenfassen

- Aufgabensynthese: Teilaufgaben zu Aufgaben zusammenfassen. Dadurch entsteht die organisatorische Aufbaustruktur.

240: Einführung neuer Systeme

Ablauf der Einführung

1. Einführungsmethode festlegen

2. Realisierungsplanung durchführen

3. Ressourcen bereitstellen

4. Informationen aller unmittelbar und mittelbar betroffenen Aktionseinheiten (~ Allen Bescheit geben)

5. Maßnahmen zur Sicherung der laufenden Aufgabenerfüllung festlegen

6. Übernahmephase

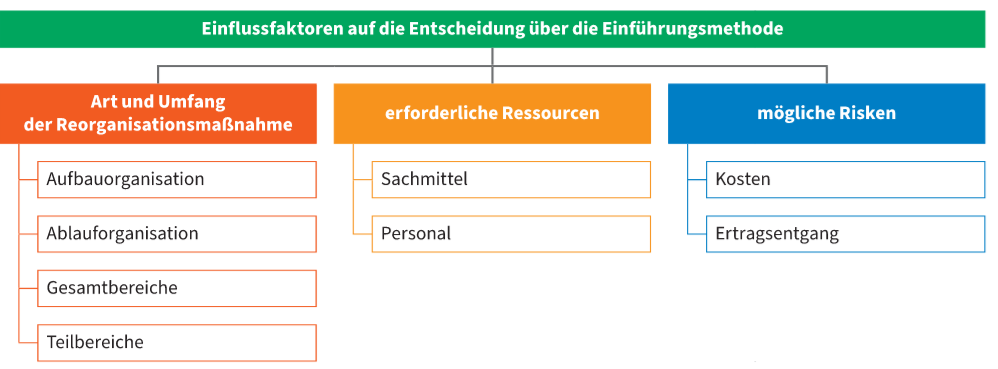

Einführungsmethoden

- Totaleinführung:(revolutionäre Methode) Altes System wird abgeschaltet und neues System wird eingeführt.

- Stufenweise Einführung:(evolutionäre Methode) Neues System wird schrittweise eingeführt.

- Paralleleinführung:(evolutionäre Methode) Altes und neues System werden parallel betrieben. (geringstes Risiko)

- Pilotprojekt:(evolutionäre Methode) Neues System wird in einem Teilbereich eingeführt.

Einflussfaktor Mensch

- Akzeptanz: Wird das neue System akzeptiert?

- Motivation: Sind die Mitarbeiter motiviert?

- Qualifikation: Sind die Mitarbeiter qualifiziert?

- Kommunikation: Wird ausreichend kommuniziert?

Kontrolle in der Organisation

Grundsätze der Kontrolle

Die Kontrolle sollte:

- zeitgerecht,

- lückenlos,

- wirtschaftlich sein.

Funktionen der Kontrolle: - Beobachtungsfunktion

- Beurteilungsfunktion

- Vorsorgefunktion (Abschreckung)

Kontrollprozess:

- Ermittlung der Basisdaten für den Kontrollprozess

- Ermittlung der Realisierungsinformationen

- Ermittlung der Abweichungen

- Abweichungsanalyse

- **Planung der Folgeaktivitäten

Summary

- Kommunikationsbeziehungen werden durch Kommunikationszweck, Kommunikationsstruktur, Kommunikationsform und Kommunikationskanal definiert.

- Netzpläne dienen der Beschreibung, Planung, Steuerung und Überwachung von Prozessen.

- Sollkonzepte werden durch Buisness Rules und Entscheidungstabellen definiert.

- Techniken zur Entwicklung eines Sollkonzepts sind Konventionelle Technik, Brainstorming, Morphologische Analyse und Mindmap.

- Alternativenbewertung erfolgt durch die Scoring-Methode.

- Einführung neuer Systeme erfolgt durch Totaleinführung, Stufenweise Einführung, Paralleleinführung und Pilotprojekt.

- Kontrolle in der Organisation sollte zeitgerecht, lückenlos und wirtschaftlich sein.

- Funktionen der Kontrolle sind Beobachtungsfunktion, Beurteilungsfunktion und Vorsorgefunktion.